![]()

Che sorte subiscono le parti che si separano da satelliti, razzi e navicelle spaziali quando questi sono già fuori dall'atmosfera terrestre? Si raccordano su un'orbita intorno alla Terra, oppure vagano nello spazio? (Paolo)

Un detrito che si trovi in orbita bassa, sino a 200 km di altezza rientra sulla terra in pochi giorni. Questo tempo sale fino a qualche anno per oggetti in orbite fino a 600 km

I moduli della stazione spaziale Mir Il rischio maggiore per il volo spaziale viene però dalla enorme moltitudine dei piccoli detriti in orbita intorno alla terra: vi sono 11000 oggetti più grandi di 10 cm, centomila di dimensioni comprese tra 1 e 10 cm e milioni più piccoli di un centimetro. La maggior parte di essi è posta in orbita bassa (300-600 km) ed in orbita geostazionaria

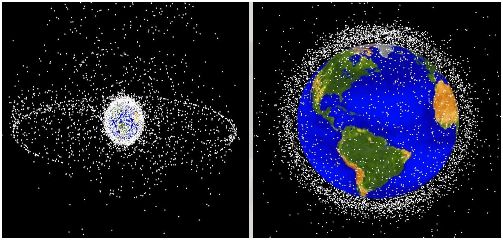

Uno schema della posizione dei detriti più grandi che minacciano il volo spaziale: è possibile vedere che essi si trovano per lo più in orbite basse o geostazionarie ( l’anello della figura di destra). I detriti ad alta latitudine sono per lo più dovuti a satelliti russi con orbite molto eccentriche.

Vi sono poi ben 70.000 oggetti di circa 2 cm in una fascia compresa tra 650 e 1000 km: questi sono probabilmente dovuti a gocce congelate (ma non per questo meno pericolose) di liquido di raffreddamento dei reattori nucleari posti su vecchi satelliti russi RORSAT. Dato il rischio legato all’impatto di oggetti nello spazio con satelliti o la stazione spaziale, sia gli Stati Uniti che la Russia controllano continuamente oggetti grandi solo alcuni millimetri.

L’antenna di 70 m Goldstone, sita vicino a Barstow (California). Se usata come radar, l’antenna è in grado di rivelare la presenza di oggetti di 2 millimetri sino ad un’altezza di 1000 km.

Tuttavia è possibile tracciare e prevedere la traiettoria solo di quelli più grandi di 10 cm: in caso vi sia una probabilità di impatto elevata la prassi è di modificare l’orbita della stazione per portarla in una zona di sicurezza. Anche l’assetto dello Shuttle in volo è volto a minimizzare il danno da un potenziale impatto di detriti: la navetta vola infatti con la chiglia verso l’alto e con la poppa “in avanti”, in maniera da esporre maggiormente le parti più schermate e pesanti.

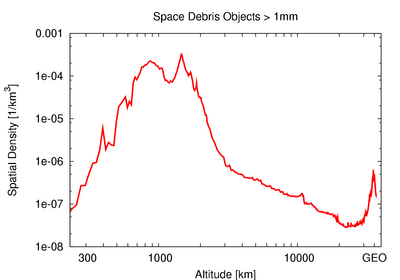

Distribuzione dei detriti spaziali maggiori di 1 millimetro a varie altitudini In ogni caso impatti con piccoli frammenti si verificano continuamente: sono loro una delle cause del degrado dei pannelli solari, che vengono lentamente ma inesorabilmente danneggiati da corpuscoli poco più grandi di un granello di polvere. In passato si è anche verificato un impatto con uno dei finestrini dello Shuttle, per fortuna senza gravi conseguenze visto che l’oggetto era abbastanza piccolo da essere fermato dal robusto vetro dell’oblò.

La microfrattura (circa tre millimetri di raggio) dovuta ad un frammento che ha colpito il finestrino dello SpaceShuttle nella missione STS7. Drammaticamente più devastante è stato invece l’impatto con la parte del rivestimento del serbatoio esterno dello Space Shuttle Columbia nella missione STS-107 del 2003. Le vibrazioni del lancio fecero infatti staccare un segmento di gommapiuma facendogli urtare a più di 500 km/h la parte frontale dell’ala sinistra. Le ali sono costituite di una fibra rinforzata di carbonio

L’impatto del frammento di gommapiuma sull’ala sinistra del Columbia al momento del lancio dello Shuttle. L’urto aprirà un buco nella parte frontale dell’ala causando la distruzione dello Shuttle al momento del suo rientro nell’atmosfera. Gli esperti concordano nell’affermare che il problema dei detriti nello spazio è attualmente sotto controllo. Tuttavia il futuro non è così roseo: all’aumento del numero di frammenti c’è il rischio che si inneschi la cosidetta sindrome Kessler. Don Kessler ha infatti ipotizzato uno scenario in cui in una singola collisione si produce un gran numero di detriti che a loro volta colpiscono altri oggetti generando una reazione a catena che riempie lo spazio di rottami, rendendo future missioni spaziali molto rischiose o addirittura impossibili. Marco Casolino – Fisico |

||

|

|

||

Un serbatoio del secondo stadio di un Delta caduto nei pressi della cittadina di Georgetown in Texas. Fonte: Nasa

Un serbatoio del secondo stadio di un Delta caduto nei pressi della cittadina di Georgetown in Texas. Fonte: Nasa