Alla fine dell'Ottocento due teorie fisiche, le leggi del moto di Newton Alla fine dell'Ottocento due teorie fisiche, le leggi del moto di Newton  e le leggi dell'elettromagnetismo di Maxwell e le leggi dell'elettromagnetismo di Maxwell  , assegnavano alla luce proprietà contrastanti. Secondo le prime è possibile raggiungere la velocità di un raggio di luce, mentre per le seconde ciò è impossibile. Nel 1905, Albert Einstein , assegnavano alla luce proprietà contrastanti. Secondo le prime è possibile raggiungere la velocità di un raggio di luce, mentre per le seconde ciò è impossibile. Nel 1905, Albert Einstein  (del quale si è festeggiato nel 2005, anno mondiale della fisica (del quale si è festeggiato nel 2005, anno mondiale della fisica  , il centenario dell’annus mirabilis) con la teoria della relatività ristretta , il centenario dell’annus mirabilis) con la teoria della relatività ristretta  (o speciale) (E = mc2 (o speciale) (E = mc2  ) risolse tale incompatibilità. Secondo la relatività speciale, spazio e tempo non sono più concetti universali ma dipendono dallo stato di moto di chi li osserva o misura. Oltre a modificare i concetti di spazio e tempo, la relatività speciale afferma che nessun oggetto -o effetto o perturbazione- può viaggiare a velocità superiore a quella della luce . Questo è in contrasto con la teoria newtoniana della Gravitazione Universale ) risolse tale incompatibilità. Secondo la relatività speciale, spazio e tempo non sono più concetti universali ma dipendono dallo stato di moto di chi li osserva o misura. Oltre a modificare i concetti di spazio e tempo, la relatività speciale afferma che nessun oggetto -o effetto o perturbazione- può viaggiare a velocità superiore a quella della luce . Questo è in contrasto con la teoria newtoniana della Gravitazione Universale  [332] che ha molte conferme sperimentali e che implica la presenza di forze che si trasmettono "istantanemente" attraverso ampie regioni di spazio. Anche questo contrasto fu risolto, nel 1915, da Einstein mediante la formulazione della teoria della relatività generale [332] che ha molte conferme sperimentali e che implica la presenza di forze che si trasmettono "istantanemente" attraverso ampie regioni di spazio. Anche questo contrasto fu risolto, nel 1915, da Einstein mediante la formulazione della teoria della relatività generale  . In questa teoria non solo lo spazio e il tempo cambiano in base allo stato di moto di chi li osserva, ma vengono deformati dalla presenza di massa e di energia, e sono proprio queste deformazioni che trasmettono la forza di gravità da un punto a un altro. . In questa teoria non solo lo spazio e il tempo cambiano in base allo stato di moto di chi li osserva, ma vengono deformati dalla presenza di massa e di energia, e sono proprio queste deformazioni che trasmettono la forza di gravità da un punto a un altro.

Per tentare di rendere un po' più intuitivo quanto detto possiamo usare una metafora. Immaginiamo lo spazio e il tempo come il palcoscenico di un teatro e le masse e l'energia in generale come gli attori che recitano su di esso. Per le leggi di Newton il palcoscenico è lì fisso, con o senza gli attori, sia che essi stiano fermi sia che si muovano. Secondo la relatività speciale invece, le dimensioni del palcoscenico dipenderanno dal moto degli attori, e ciascun attore vedrà un palcoscenico di dimensioni diverse a secondo della sua velocità. Infine per la relatività generale, il palcoscenico esiste solo se ci sono gli attori.

Per la meccanica newtoniana lo spazio e il tempo sono legati da una relazione di proporzionalità diretta, x=vt, dove x è lo spazio percorso da un corpo che si muove a velocità v per un tempo t; in linea di principio non ci sono limiti al valore di v, cioè un corpo può muoversi a una velocità grande a piacere. Per la relatività speciale invece, esiste un limite per la velocità: nessun corpo in nessun sistema di riferimento può muoversi a una velocità superiore a quella della luce (tale velocità è spesso indicata con la lettera c, e il suo valore è c=299792458 m/s)  . Questo fatto trasforma la semplice relazione di proporzionalità diretta in una relazione più complessa (la dimostrazione necessaria per arrivare a tale relazione a partire dal principio c=costante si può trovare facilemente su qualsiasi testo di fisica per le scuole superiori). Intuitivamente si può dire che se la velocità v non può superare c, allora lo spazio x e il tempo t dovranno "adattarsi": si può dimostrare che i tempi tendono a dilatarsi e le lunghezze tendono ad accorciarsi. . Questo fatto trasforma la semplice relazione di proporzionalità diretta in una relazione più complessa (la dimostrazione necessaria per arrivare a tale relazione a partire dal principio c=costante si può trovare facilemente su qualsiasi testo di fisica per le scuole superiori). Intuitivamente si può dire che se la velocità v non può superare c, allora lo spazio x e il tempo t dovranno "adattarsi": si può dimostrare che i tempi tendono a dilatarsi e le lunghezze tendono ad accorciarsi.

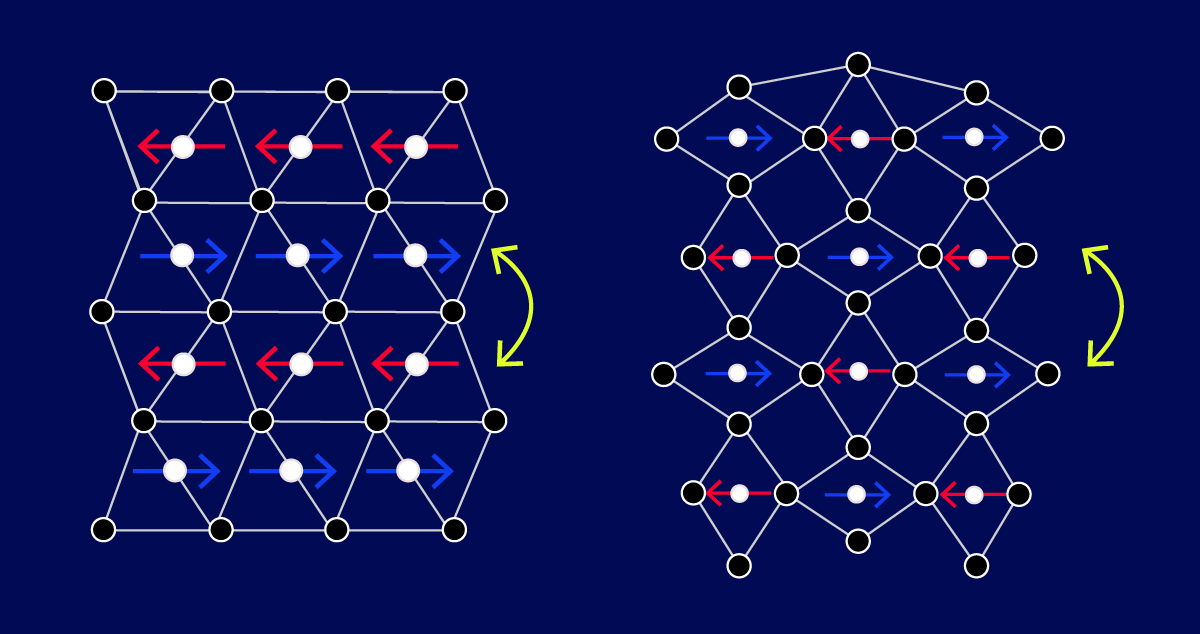

Poster del progetto “Fisica in autobus”  per il WYP2005 per il WYP2005  dedicato alle costanti dell'universo dedicato alle costanti dell'universo  . .

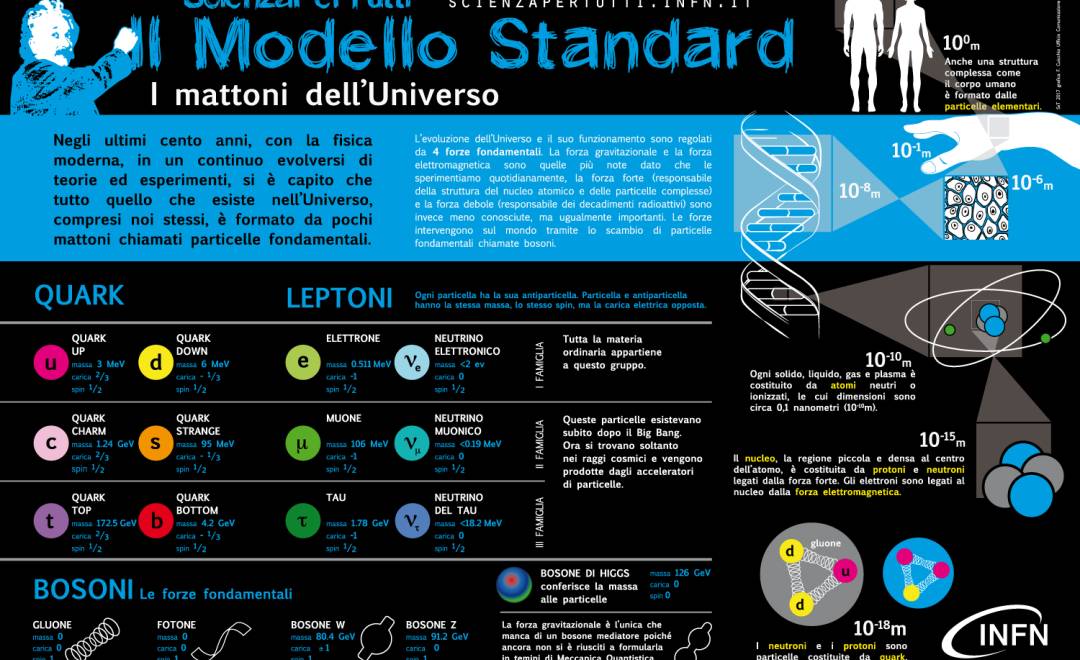

Facciamo fatica ad accettare queste caratteristiche perchè per le velocità tipiche del nostro vivere quotidiano, queste "dilatazioni" e "accorciamenti" non sono percepibili: viaggiando su aereo di linea (per esempio un Boeing 747) a circa 1000 km/h (circa 1 milionesimo della velocità della luce) la differenza tra 1 secondo a bordo dell'aereo e 1 secondo a terra è di circa 0.4 millesimi di miliardesimi di secondo (4.3x10-13 s), una quantità molto piccola e difficile da misurare. Le particelle elementari - come i muoni  - invece, si muovono a velocità prossime a quelle della luce e quindi gli effetti della relatività speciale diventano più facilemente misurabili. In particolare il muone è una particella che ha una vita media - invece, si muovono a velocità prossime a quelle della luce e quindi gli effetti della relatività speciale diventano più facilemente misurabili. In particolare il muone è una particella che ha una vita media  [37] di 2.2 milionesimi di secondo, trasformandosi poi spontaneamente in altre particelle (un elettrone e due diversi neutrini). Se però un muone viene fatto muovere all'interno di un acceleratore di particelle a una velocità molto alta, prossima a quella della luce, per esempio al 99% di c, la sua vita media [37] di 2.2 milionesimi di secondo, trasformandosi poi spontaneamente in altre particelle (un elettrone e due diversi neutrini). Se però un muone viene fatto muovere all'interno di un acceleratore di particelle a una velocità molto alta, prossima a quella della luce, per esempio al 99% di c, la sua vita media  diventa circa 16 milionesimi di secondo; se la velocità diventasse 99.9% di c, il muone vivrebbe in media 50 milionesimi di secondo. Potremmo dire che l'orologio di un muone in moto batte il tempo molto più lentamente di quello di un muone fermo o di noi che lo osserviamo: il tempo di un muone in moto passa più lentamente e quindi, per noi che lo osserviamo, un muone in moto vivrà più a lungo di un muone a riposo. diventa circa 16 milionesimi di secondo; se la velocità diventasse 99.9% di c, il muone vivrebbe in media 50 milionesimi di secondo. Potremmo dire che l'orologio di un muone in moto batte il tempo molto più lentamente di quello di un muone fermo o di noi che lo osserviamo: il tempo di un muone in moto passa più lentamente e quindi, per noi che lo osserviamo, un muone in moto vivrà più a lungo di un muone a riposo.

Barbara Sciascia – Fisico

|